洪延平

Languages:

中文 /// English

編輯:胡景祥

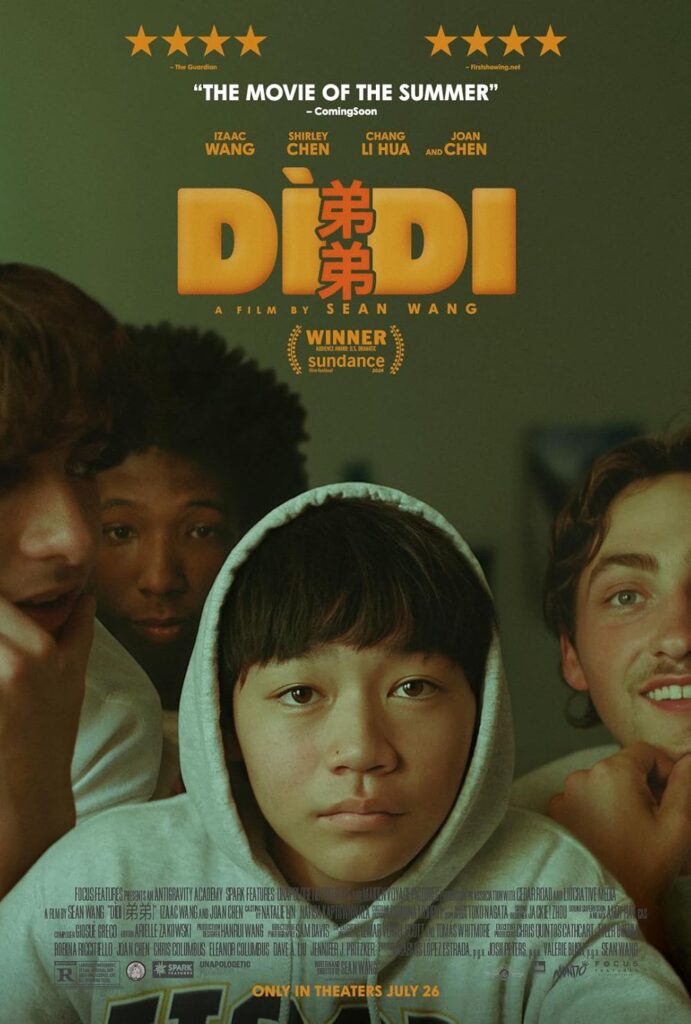

國家電影及視聽文化中心將在 4/20 和 4/26 上映台裔美籍導演王湘聖的作品《弟弟》,這是王湘聖的首部長篇電影,溫柔而真誠地致敬了青春成長的煩惱。

青春成長電影是觀眾熟悉也很受歡迎的電影類型,而這樣的電影之所以受歡迎往往是因為懷舊以及對青少年角色的同情共感。王導用一種溫柔的筆觸,輔以適當的音樂、風格和技術,成功地將 2000 年代初的懷舊之情,以及對主角弟弟的同情理解融入了《弟弟》的敘事中。

英文片名「Didi」的發音,在中文裡正是「弟弟」的意思,這個電影片名立刻讓觀眾因為視主角為「弟弟」而產生好感。Issac Wang 的表演受專業影評人和電影觀眾的一致好評和讚揚真是實至名歸,在一部青春成長電影中,選擇合適的演員往往是電影中最具挑戰性且最重要的部分。Issac Wang 確實是最合適的演員,以他對角色的理解和敏銳度,帶出極佳的演出。

而劇中其他演員的演出也沒有因 Issac Wang 的傑出表現而黯然失色,陳沖是美國和國際電影界亞裔演員中的中流砥柱之一,曾與大衛·林區、李安、貝納爾多·貝托魯奇和王穎等知名導演合作。她在片中的真摯演出,塑造了一個令人信服的角色,同時是一位母親,也是一位苦苦掙扎的藝術家。導演的祖母張麗華也飾演了主角的祖母,或許正因為她並非專業演員,她的表演賦予了影片一種原本難以企及的真實感。

當然,選用非專業演員並不是什麼新鮮事,這是加強電影質感的創作選擇。憑著演員整體的精彩表現,王湘聖導演成功創造一個貼近我們世界而讓觀眾認同的故事。

透過電影,我們可以看到 Chris 與他人的關係如何發展,以及他在處理家庭內外的社交和家庭問題時遇到的困難。劇情慢慢展開,從喜劇性到戲劇性,我們看到 Chris 如何在困境中慢慢成長。劇情的發展方式不僅對故事本身而言是自然的,對故事中的人物而言也是自然的。

成長從來都不是一件容易的事,但對於我們這些成年人觀眾來說,卻很容易理解和同情這位弟弟犯下的錯誤,並體會他艱難的社會和家庭處境。我們看見 Chris 的錯誤及其後果,而且身為觀眾,我們一直能夠明白 Chris 的掙扎並且同情他的處境,但電影中的角色無法做到這點。

儘管 Chris 犯了錯,我們仍然對他抱持同理心,這說明故事品質以及導演能力。對於觀眾的我們來說似乎很自然,但從說故事的人的角度來看,這很難做到,畢竟,在現實生活中我們不會贊同他的行為。王湘聖的對話和敘事結構寫作非常出色──故事敘述溫和,不生硬或倉促,耐心地塑造人物和故事,讓觀眾著迷,透過《弟弟》,證明了自己是一位才華洋溢、能力出眾的導演,未來我們應該對他有更多期待。

雖然我個人很欣賞《弟弟》,但確實也發現它錯失了探索當時暗藏的種族政治伏流的機會── 90 年代末和 2000 年代初是種族政治動盪的時期。洛杉磯暴動(1992 年)和 OJ 辛普森案審判(1995 年)仍舊縈繞在美國公眾的腦海中,更不用說 9/11 事件後的伊斯蘭恐懼症了。

鑑於電影中卡司的種族組成具有多樣性,這些主題可能可以更加明顯。在《弟弟》中,種族方面的內容如果不是忽略,最多就只是暗示,種族間的緊張顯然不是故事的一部分。畢竟,歐巴馬的後種族政治已經被證明只是表面工夫,而這部電影很明顯是以後種族敏感度來處理種族政治。

不過,我並不是要求《弟弟》成為一部像《為所應為》的電影,只是考慮到演員陣容的多種族性,如果電影能夠把種族政治問題處理得更好,將能讓電影變得更加豐富,可能使其成為一部不朽的傑作。